栏目分类

乳汁的千面传奇: 人类文明中的牛奶衍生智慧

发布日期:2025-08-16 15:57 点击次数:81

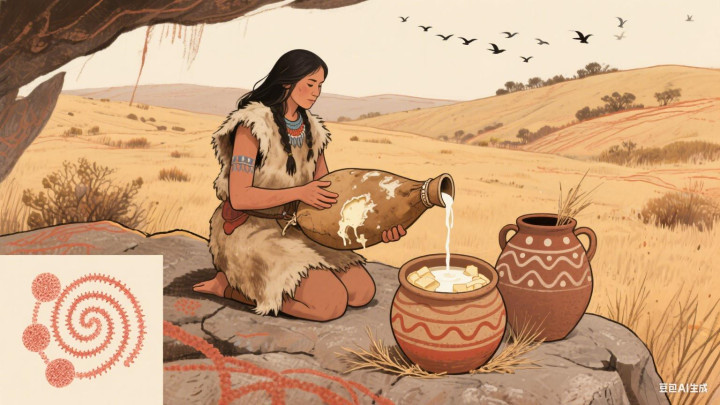

自一万多年前人类驯服野牛、山羊和绵羊的那一刻起,那温润洁白的乳汁便缓缓流入人类文明的陶罐之中。然而,大自然赐予的这份流动营养,却脆弱如朝露——在温暖潮湿的环境下,短短几小时便可能化为酸腐之物。于是,如何将这份易逝的恩赐长久保存,成为人类智慧面对自然的第一次挑战。历史长河缓缓流淌,那些最初的尝试与探索,如点点星光,最终汇聚成一片璀璨的牛奶衍生品星空。

古老的智慧:发酵与分离的起源

在陶罐初盛乳汁的远古时代,人类尚未掌握冷藏技术,却已在无意间叩开了发酵与分离这扇大门。游牧民族的皮囊中,未经处理的生乳在颠簸中与天然存在的乳酸菌相遇。这些微小的生命体开始分解乳糖,产生乳酸,乳汁的pH值逐渐下降。酸度升高使酪蛋白胶束结构失去稳定,开始聚集沉淀——这便是最原始的凝乳。乳清从中析出,最终形成固态的凝乳块与液态的乳清分离的状态。虽然当时的人们未必理解这背后的生化机制,但口感变酸、质地变稠、保存期显著延长的“酸奶”雏形,已足以成为他们宝贵的食物来源。考古证据显示,公元前6000年两河流域的陶器碎片上,已检测出酸奶残留的脂肪分子,无声地诉说着这古老技艺的源远流长。

豆包生成

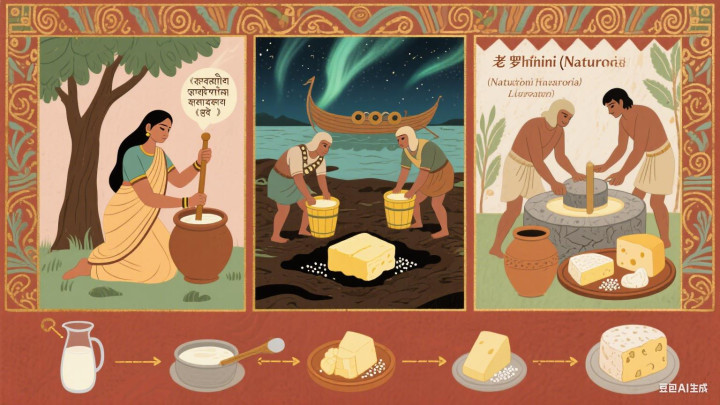

当人类祖先发现,激烈搅动静置后的发酵乳或鲜奶表层,那些悬浮的脂肪球会在机械作用下碰撞、合并,最终聚集成团块浮于上方。小心翼翼地捞起这珍贵的脂肪团,经过简单洗涤与压榨,去除多余水分——人类历史上最早的“黄油”便诞生了。在古印度文献《梨俱吠陀》(约公元前1500-1200年)中,已有关于搅拌乳脂制作黄油的清晰描述与神圣赞颂。北欧的维京人同样精于此道,他们将黄油储存在沼泽的泥炭层中,利用低温、低氧与酸性环境,使黄油得以保存数年之久,成为漫长冬季与艰苦航程中不可或缺的能量堡垒。

古代人类在偶然中发现,奶中的脂肪在自然静置后会缓慢上浮,形成一层浓厚的“稀奶油”。这层奶油本身便是一种美味,而通过进一步搅打,又能转化为黄油。若对发酵后的凝乳施加压力,排出更多乳清,并加入盐分辅助脱水与防腐,再经过或短或长的熟成期——在微生物与酶的共同作用下,凝乳块经历了复杂的生化蜕变,最终演化为风味各异、质地千差万别的“奶酪”。地中海沿岸的古希腊与古罗马文明,将奶酪制作推向高峰。罗马学者老普林尼在其《自然史》中详细记载了帝国境内数十种不同奶酪及其产地特色,庞贝古城的壁画上,亦生动描绘了奶酪制作与食用的场景。

豆包生成

近代的突破:浓缩与干燥的飞跃

随着大航海时代与工业革命的浪潮席卷全球,人类对牛奶保存技术提出了更高效、更稳定、更便于远程运输的需求。19世纪中叶,两项革命性技术应运而生,彻底改变了牛奶的时空限制。

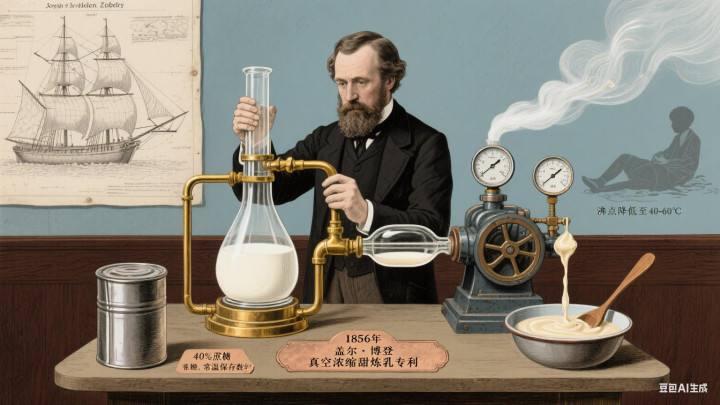

1856年,美国发明家盖尔·博登(Gail Borden)目睹了远洋航行中因缺乏新鲜牛奶而备受疾病折磨的儿童,决心攻克牛奶保存难题。他反复试验,最终成功应用了真空蒸发浓缩技术:在低压环境下,牛奶的沸点显著降低,水分得以在相对温和的条件下(约40-60°C)大量蒸发。将新鲜牛奶浓缩至原体积约三分之一,并加入大量蔗糖(通常占总重的40%以上),利用糖的高渗透压抑制微生物生长。这样制成的甜炼乳,在未开封状态下可在常温保存数年之久,成为军需、探险和城市供奶的重要突破。

豆包生成

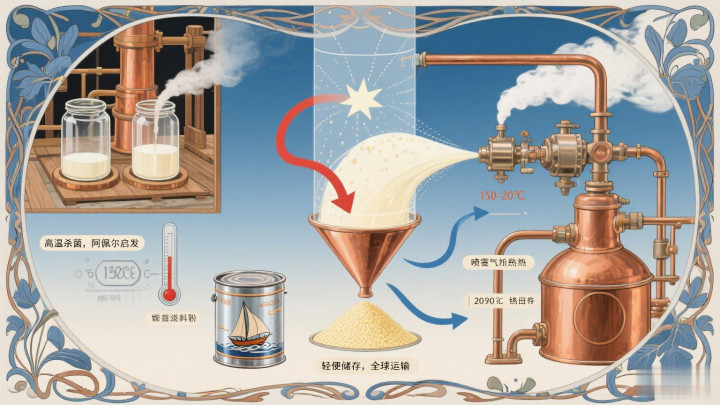

几乎与此同时,对无需加糖的浓缩保存技术的探索也在进行。法国科学家阿佩尔(Nicolas Appert)的启发下,人们将牛奶灌入密封容器后进行高温杀菌处理,诞生了“淡炼乳”。更重要的是,蒸发浓缩后的牛奶若进一步脱水至几乎无水的状态,便诞生了划时代的产品——奶粉。早期尝试过滚筒干燥法:将浓缩奶浆涂抹在高温滚筒表面,水分迅速蒸发,干燥的奶膜被刮下粉碎成粉。20世纪初期,喷雾干燥技术取得决定性突破:浓缩奶液被高压泵送入干燥塔顶部,通过雾化器喷成极细微的雾滴,与塔内上升的干热空气(进口温度常高达150-200°C)瞬间接触。

由于雾滴表面积巨大,水分在极短时间内(通常仅数秒)被蒸发带走,干燥的奶粉颗粒落至塔底收集。出口温度则被精密控制在约80-90°C,以最大限度保留营养与风味。奶粉的诞生,使得牛奶能以极轻便的形式储存和运输,跨越重洋,惠及全球。

豆包生成

现代的精研:解构与重组

进入20世纪中后期,尤其近几十年来,食品科学与分离技术的突飞猛进,使人类得以超越传统工艺的宏观视角,深入到牛奶分子的微观世界。我们不再满足于对牛奶进行整体处理,而是像解构一件精密的仪器般,将其拆解为更基础的生物活性组件,再根据特定需求进行重组与定制。

膜分离技术成为这场精研革命的核心引擎。利用不同孔径和分离原理的膜:

微滤(MF):孔径约0.1-10微米,主要用于脱除牛奶中的细菌、体细胞和部分大分子杂质,实现“冷除菌”,最大程度保留鲜奶风味和热敏性营养。

超滤(UF):孔径约0.001-0.1微米,允许水、乳糖、矿物质和小分子透过(成为透过液),截留住酪蛋白、乳清蛋白和脂肪(成为浓缩的“乳蛋白浓缩物”MPC或用于制作希腊酸奶的浓缩基料)。

纳滤(NF):孔径更小,选择性截留二价离子(如钙)和部分乳糖,常用于乳清脱盐和预浓缩。

反渗透(RO):孔径最小,仅允许水分子通过,用于乳清或牛奶的深度浓缩脱水。

通过精确组合这些膜工艺,牛奶被高效地“分门别类”:乳清蛋白粉(WPC/WPI)被高纯度提取,成为运动员增肌、老人补充蛋白的黄金标准;浓缩牛奶蛋白(MPC)因其卓越的溶解性和功能性,成为高端配方奶粉和运动营养棒的核心骨架;乳糖则被单独结晶析出,不仅作为婴儿配方奶粉中重要的碳水化合物来源,更因其稳定性、低甜度和良好压片性,广泛应用于制药行业的片剂填充剂和赋形剂。

现代科技的触角甚至延伸至更微量的生物活性宝藏。通过层析、离子交换、亲和色谱等尖端生物分离技术,乳铁蛋白、乳过氧化物酶、免疫球蛋白、生长因子等珍贵的微量活性物质得以从乳清或初乳中被高纯度地捕获和富集。这些成分在增强免疫力、促进肠道健康、抗菌消炎等方面展现出非凡潜力,应用于高端功能性食品、特殊医学用途配方食品及生物医药领域,价值远超普通奶粉百倍。

舌尖上的文明印记:衍生品塑造的饮食文化

牛奶衍生品早已超越单纯的营养载体,它们深度融入全球各地饮食文化的肌理,成为塑造地域风味与身份认同的关键符号,在舌尖上书写着生动的地球文明志。

奶酪无疑是这场文化盛宴中最璀璨的明珠。欧洲大陆堪称“奶酪王国”,不同地域的地理、气候与微生物环境,催生出令人叹为观止的奶酪多样性:

在法国诺曼底潮湿的海风中,特有的白霉(如Penicillium camemberti)覆盖在卡芒贝尔奶酪表面,赋予其天鹅绒般的雪白外皮和标志性的蘑菇、泥土气息。内部在成熟过程中,在微生物酶的作用下,形成如奶油般流淌的质感。

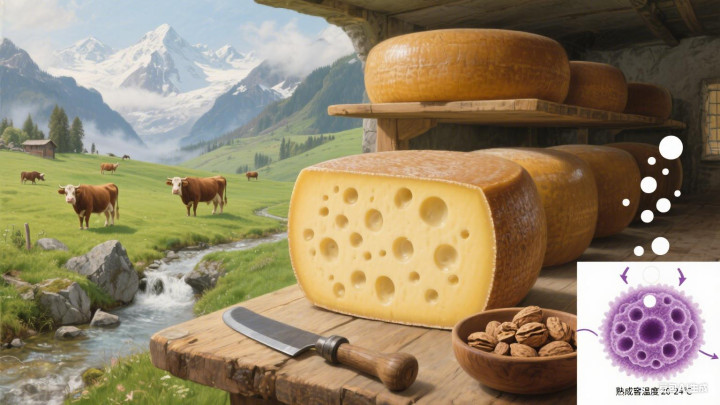

瑞士阿尔卑斯高山牧场的水草滋养的牛群,产出富含凝乳酶的乳汁。制作埃门塔尔(Emmental)时,特定的丙酸菌在温暖的熟成窖中发酵,产生大量二氧化碳气体,形成标志性的“大眼睛”孔洞,并带来独特的坚果甜香。

豆包生成

地区干燥的暖风,是帕玛森-雷佳诺(Parmigiano-Reggiano)奶酪天然熟成的完美催化剂。巨大的奶酪轮在漫长岁月(至少24个月)中缓慢脱水、浓缩,在复杂酶解和美拉德反应的共同作用下,结晶出令人沉醉的咸鲜味与沙砾般的酪氨酸晶体口感。

在东方,发酵乳制品展现出别样风情。蒙古高原上,游牧民族将鲜奶灌入皮囊中反复搅动、发酵、蒸馏,最终得到酒精度较低的“马奶酒”(Airag/Kumis),这是草原生活的智慧饮品。印度次大陆炎热的气候催生了大量乳酸菌发酵的凝乳(Dahi),它是日常餐食的必备,更是制作奶油奶酪(Paneer)和清爽饮料“拉西”(Lassi)的基础。东南亚地区则偏好更具冲击性的风味,如越南的发酵虾奶酱(Mam Ruoc)虽非严格意义的奶衍生品,但其发酵理念与奶制品异曲同工,代表了另一种保存蛋白质的智慧路径。

黄油,则从北欧寒冷地带的能量基石,演变为法式糕点艺术殿堂的基石。浓郁的发酵黄油(Beurre de Baratte)是制作可颂、费南雪等经典法式甜点不可替代的灵魂,其馥郁的发酵风味和独特的熔点,是形成完美开酥层次和焦化风味的关键。在印度,澄清黄油“酥油”(Ghee)因其极高的烟点、稳定的特性和神圣的宗教文化寓意,成为烹饪与仪式中不可或缺的圣品。

结语:流淌的智慧长河

从新石器时代陶罐中偶然凝结的第一块酸奶凝乳,到现代实验室里通过精密层析提取出的高纯度乳铁蛋白,人类对牛奶衍生品的探索与创造,是一条永不枯竭的智慧长河。这条长河蜿蜒万年,源头是人类对抗时间、保存营养的最朴素愿望;中游激荡着工业革命带来的浓缩与干燥技术飞跃;下游则奔涌着现代科技解构与重组分子的无限可能。

这些形态万千的牛奶衍生品,早已超越了果腹的原始功能。它们是科学的结晶,凝结着人类对自然物质转化的深刻理解;它们是技艺的瑰宝,承载着不同地域、民族代代相传的独特工艺与匠心;它们更是文化的使者,以其千变万化的风味与质感,塑造着我们的日常餐桌、节庆仪式乃至身份认同。

当我们在清晨享用一片涂抹黄油的吐司,在午后来一杯醇厚的酸奶,在晚餐时品味一块风味复杂的奶酪,或是在运动后冲调一杯乳清蛋白粉时,我们品尝的不仅是大自然的乳汁,更是跨越万年时空、汇聚了无数代人智慧与创造力的文明结晶。牛奶衍生品的故事,是一部仍在续写的、关于人类如何运用智慧将自然馈赠转化为无限可能的恢宏史诗。

上一篇:游岳阳楼与洞庭湖(10)

下一篇:毛体书法:探讨其中的山河与人心